مقدمة: الرجل الذي أعاد تعريف التوحيد

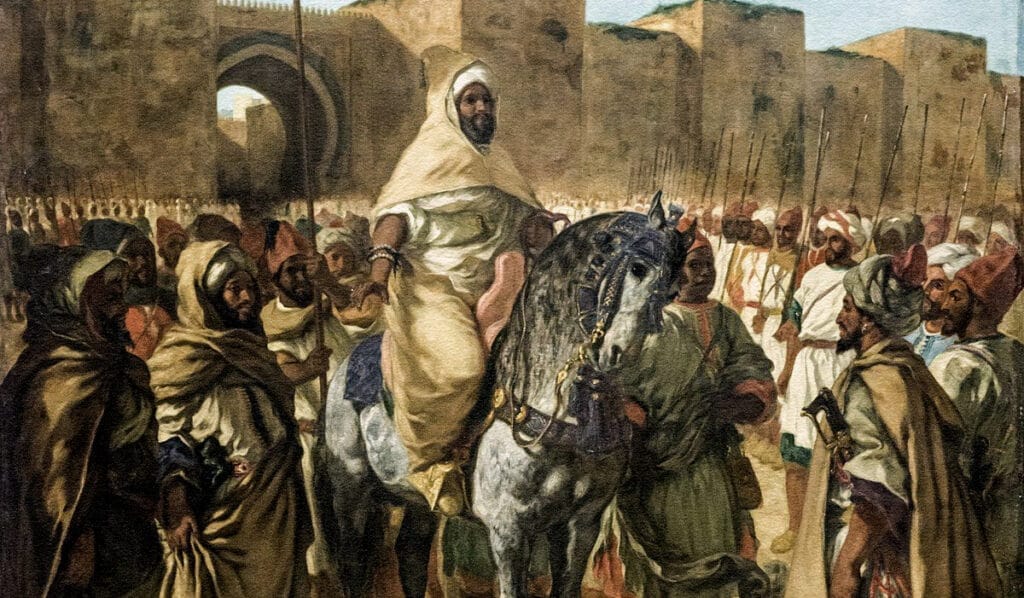

في منعطف حاسم من تاريخ الغرب الإسلامي، ظهرت شخصية استثنائية من قلب جبال الأطلس الشاهقة، رجل غيّر الخريطة السياسية والفكرية للمنطقة إلى الأبد. إنه محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين، الفقيه الثائر والزعيم الكاريزمي الذي لم يكتفِ بمعارضة السلطة القائمة، بل سعى إلى إعادة تشكيل مفهوم الدين والدولة بالكامل. لم تكن حركته مجرد تمرد عسكري، بل كانت ثورة فكرية عميقة انطلقت من فكرة محورية واحدة: التوحيد المطلق والخالص.

إن قصة ابن تومرت هي رحلة مذهلة من طالب علم متجول إلى “مهدي منتظر” يقود جيشًا عقائديًا. في هذا المقال المفصل، سنتتبع خطى هذه الشخصية التاريخية الفذة، ونستكشف تفاصيل دعوة المهدي بن تومرت، ونحلل عقيدة التوحيد عند الموحدين التي كانت وقود حركته، ونرى كيف مهدت دعوته الطريق نحو سقوط دولة المرابطين، لتشرق شمس إمبراطورية جديدة غيرت وجه التاريخ.

محتويات المقال:

من هو محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين؟

وُلد محمد بن عبد الله بن تومرت في قرية إيجلي أن وارغن بمنطقة السوس الأقصى (جنوب المغرب حاليًا)، حوالي عام 471 هـ (1078 م). ينتمي إلى قبيلة هرغة، إحدى قبائل مصمودة الأمازيغية الكبرى التي شكلت لاحقًا العمود الفقري لدولته. نشأ في بيئة بسيطة ومتدينة، وأظهر منذ صغره نهمًا شديدًا للعلم وشغفًا بالدين، حتى أُطلق عليه في صباه لقب “أسفو”، وهي كلمة أمازيغية تعني “الضياء” أو “المشعل”، لما رُئي فيه من ورع وتقوى.

لم تكن نشأته عادية، بل كانت إرهاصًا لمشروع كبير. كان يرى في مجتمعه انحرافًا عن صحيح الدين، خاصة في ظل حكم دولة المرابطين التي، ورغم ورع حكامها، كان يرى أن فقهائها قد جمدوا على المذهب المالكي وتغاضوا عن بعض الممارسات التي اعتبرها شركًا أو تجسيمًا. هذا الشعور بالمسؤولية الإصلاحية كان هو الدافع الأساسي الذي أشعل رحلته العلمية الطويلة والشاقة.

رحلته العلمية: بناء العقل الإصلاحي

في مطلع شبابه، غادر محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين قريته متجهًا شرقًا في رحلة ملحمية لطلب العلم استمرت قرابة عشرين عامًا. كانت هذه الرحلة هي المرحلة التكوينية التي صقلت فكره ورسمت ملامح دعوته المستقبلية.

- قرطبة: كانت محطته الأولى في الأندلس، حيث نهل من علوم الفقه والحديث، لكنه لم يجد فيها ما يروي ظمأه الفكري، إذ كانت تحت سيطرة المرابطين الذين كان ينتقدهم.

- المشرق الإسلامي: انطلق شرقًا إلى قلب العالم الإسلامي. مرّ بالإسكندرية والقاهرة، وصولًا إلى مكة والمدينة لأداء فريضة الحج. لكن وجهته الأهم كانت بغداد، عاصمة الخلافة العباسية ومركز العلوم الدينية آنذاك.

- بغداد ولقاء الأفكار: في بغداد، تعمق في دراسة علم الكلام على يد كبار علماء الأشاعرة، وتأثر بشخصيات بارزة مثل الإمام الغزالي (رغم أن لقاءه المباشر به محل خلاف بين المؤرخين). الأهم من ذلك، أنه تشرب الفكر الأشعري القائم على تنزيه الله عن التشبيه والتجسيم، وهو ما سيصبح حجر الزاوية في عقيدة التوحيد عند الموحدين. كما درس أصول الفقه وتأثر بمنهج المعتزلة في بعض الجوانب العقلانية.

لم تكن رحلته مجرد تحصيل أكاديمي، بل كانت رحلة مراقبة ونقد. في كل مدينة حلّ بها، كان يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب حاد وصريح، مما تسبب له في مشاكل مع السلطات المحلية وطرده من عدة أماكن. كانت هذه المواجهات تدريبًا عمليًا له على تحدي السلطة وتأكيدًا لقناعاته الإصلاحية.

دعوة المهدي بن تومرت: من الفكرة إلى الثورة

بعد رحلته الطويلة، عاد ابن تومرت إلى المغرب حوالي عام 510 هـ (1116 م)، لكنه لم يعد طالب العلم الذي غادر، بل عاد حاملًا لمشروع سياسي وديني متكامل. بدأت دعوته تتخذ شكلًا منظمًا، مرورًا بمراحل حاسمة.

مرحلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بدأ ابن تومرت دعوته بشكل علني وصادم في مدن المغرب الكبرى. كان يجوب الأسواق والمساجد، وينكر على الناس ما يراه منكرات، مثل عزف الموسيقى، واختلاط الرجال بالنساء، وشرب الخمر. لم يكتفِ بنقد العامة، بل تحدى الفقهاء والعلماء، وناظرهم في مسائل العقيدة، متهمًا إياهم بالجمود والتقليد.

وصل به الأمر إلى مواجهة أمير المرابطين نفسه، علي بن يوسف بن تاشفين، في عاصمته مراكش. ورغم أن الأمير كان معروفًا بالصلاح، إلا أن ابن تومرت لم يتردد في انتقاد ما اعتبره انحرافات في دولته. هذه الجرأة أكسبته شهرة واسعة، وبدأ الأتباع يلتفون حوله، وكان من أبرزهم عبد المؤمن بن علي الكومي، الشاب الذي التقى به في بجاية وسيصبح فيما بعد خليفته وذراعه اليمنى.

إعلان المهدوية وتأسيس “الجماعة”

أدرك محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين أن دعوته لن تنجح بمجرد الوعظ، وأنها بحاجة إلى قاعدة آمنة وهيكل تنظيمي. لذلك، انتقل إلى مسقط رأسه في جبال الأطلس، ولجأ إلى حصن “تينمل” المنيع عام 515 هـ (1121 م).

في تينمل، أعلن دعوة المهدي بن تومرت بشكلها النهائي والأخطر. ففي خطبة شهيرة أمام أتباعه من قبائل مصمودة، أعلن أنه هو “المهدي المنتظر” الذي بشر به النبي، وأنه معصوم من الخطأ، وأن طاعته واجبة على كل مسلم. لم تكن هذه مجرد دعوى روحية، بل كانت إعلانًا سياسيًا يخلع الشرعية عن دولة المرابطين ويؤسس لشرعية جديدة، شرعيته هو.

من هنا، بدأ في تنظيم أتباعه في هيكل هرمي دقيق عُرف بـ “الجماعة”، مقسمًا إياهم إلى فئات مثل “أهل العشرة” (رفاقه الأوائل) و”أهل الخمسين” و”أهل السبعين”، بالإضافة إلى “الطلبة” و”الحفاظ”. كان هذا التنظيم بمثابة نواة الدولة الجديدة، حيث كان لكل فئة مهامها العسكرية والدينية.

إقرأ أيضًا: نشأة دولة الموحدين: القصة الكاملة من الدعوة إلى قيام الإمبراطورية

التنظيمات العسكرية والاجتماعية في تينمل

لم تكن “الجماعة” التي أسسها محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين مجرد تنظيم روحي، بل كانت بمثابة حكومة ومؤسسة عسكرية مصغرة. لقد أدرك بعبقرية أن النجاح يتطلب أكثر من مجرد الولاء العقائدي؛ إنه يتطلب نظامًا صارمًا. فقام بتطبيق عدة تنظيمات مبتكرة:

- التراتبية الهرمية: كما ذكرنا، قسم أتباعه إلى “أهل العشرة” (المقربون الأوائل)، و”أهل الخمسين”، ثم “الطلبة” و”الحفاظ”. لم تكن هذه مجرد ألقاب، بل كانت تحدد المهام والمسؤوليات. “أهل العشرة” كانوا مجلسه الاستشاري، بينما شكل “الطلبة” القوة الضاربة في الجيش. هذا الهيكل ضمن ولاءً مطلقًا وقيادة مركزية فعالة.

- نظام “التصفية” (التمييز): قام ابن تومرت بعملية مثيرة للجدل عُرفت بـ “التمييز”، حيث كان يختبر ولاء أتباعه ويقوم بتصفية من يشك في إخلاصه أو يعتبره منافقًا. ورغم قسوة هذا الإجراء، إلا أنه ضمن من وجهة نظره جيشًا متجانسًا عقائديًا لا يعرف التردد، وهو ما كان ضروريًا لمواجهة جيش المرابطين النظامي.

- فرض اللغة الأمازيغية: على عكس ما كان سائدًا، جعل ابن تومرت من اللغة الأمازيغية (لغة قبائل مصمودة) لغة رسمية للدعوة إلى جانب العربية. قام بترجمة أركان عقيدته وبعض أجزاء القرآن إليها، مما قرب الدعوة من قلوب عامة الأتباع الذين لم يكونوا يتقنون العربية، وجعلهم يشعرون بأن هذه “دولتهم” و”دعوتهم” الخاصة. هذا التنظيم الدقيق هو ما حوّل الحشود القبلية إلى قوة منظمة قادرة على تحدي إمبراطورية قائمة.

عقيدة التوحيد عند الموحدين: الأساس الفكري للدولة

لم تكن حركة ابن تومرت مجرد تمرد قبلي، بل قامت على أساس فكري صلب. كانت عقيدة التوحيد عند الموحدين هي المحرك الأيديولوجي للثورة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- التوحيد المطلق والتنزيه: المحور الأساسي لدعوة ابن تومرت هو التأكيد على وحدانية الله المطلقة وتنزيهه عن أي صفة من صفات المخلوقين (التجسيم والتشبيه). وقد انتقد المرابطين بشدة لأنهم، في رأيه، وقعوا في التجسيم من خلال تفسيرهم الحرفي لبعض آيات الصفات.

- رفض التقليد والعودة للأصول: دعا إلى نبذ التقليد الأعمى للمذاهب الفقهية (خاصة المذهب المالكي الذي كان سائدًا)، والعودة مباشرة إلى القرآن والسنة كمصدرين أساسيين للتشريع.

- العصمة والمهدوية: إيمانه بأنه المهدي المعصوم من الخطأ أعطى لأوامره وقراراته قدسية مطلقة، وحول أتباعه من مجرد جنود إلى مجاهدين يقاتلون في سبيل قضية إلهية.

- كتاب “أعز ما يُطلب”: ألف ابن تومرت هذا الكتاب ليكون الدستور الفكري لدعوته، حيث شرح فيه بالتفصيل عقيدة التوحيد عند الموحدين، ومبادئه الفقهية، ورؤيته للدولة والمجتمع.

هذه العقيدة الواضحة والحاسمة كانت سلاحًا فكريًا قويًا، وحدت قبائل مصمودة المختلفة تحت راية واحدة، وأعطتهم هدفًا مشتركًا وهو إزالة “دولة المجسمين” (المرابطين) وإقامة “دولة الموحدين”.

بداية الصدام المسلح و تمهيد الطريق لـ سقوط دولة المرابطين

بعد ترسيخ دعوته في تينمل، بدأ محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين مرحلة الجهاد المسلح ضد المرابطين. خاض الموحدون بقيادته عدة معارك ضد جيوش المرابطين في جبال الأطلس، وحققوا انتصارات مهمة أثبتت قوتهم وأضعفت هيبة الدولة المرابطية.

كانت استراتيجيته تعتمد على حرب العصابات، مستغلًا معرفته الدقيقة بتضاريس الجبال الوعرة التي لم تكن جيوش المرابطين النظامية معتادة عليها. كل انتصار كان يزيد من عدد أتباعه ويقوي شوكته، ويمهد الطريق بشكل مباشر نحو سقوط دولة المرابطين.

المعركة الأهم والأكثر دموية في عهده كانت معركة البحيرة عام 524 هـ (1130 م)، حيث حاصر الموحدون مدينة مراكش، عاصمة المرابطين. ورغم أن المعركة انتهت بهزيمة قاسية للموحدين وخسارتهم لآلاف المقاتلين، إلا أنها أظهرت مدى الخطر الذي باتوا يشكلونه على وجود الدولة المرابطية.

بعد هذه الهزيمة بفترة وجيزة، توفي محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين في نفس العام، بعد أن وضع الأسس المتينة لدولة قوية، واختار خليفته القادر على إكمال المهمة، عبد المؤمن بن علي. لقد مات ابن تومرت قبل أن يرى حلمه يتحقق بالكامل، لكنه ترك وراءه حركة عقائدية وجيشًا منظمًا ومشروع دولة واضحة المعالم، وهو المشروع الذي سيحمله عبد المؤمن ليقضي به على ما تبقى من دولة المرابطين ويؤسس لإحدى أعظم الإمبراطوريات في تاريخ الغرب الإسلامي.

إرث محمد بن تومرت وتأثيره طويل الأمد

على الرغم من أن محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين توفي قبل أن يشهد السيطرة الكاملة على المغرب والأندلس، إلا أن إرثه كان عميقًا وحاسمًا في تشكيل مستقبل المنطقة. يمكن تلخيص تأثيره في نقاط رئيسية:

- الإرث الفكري والعقائدي: لقد ترك وراءه عقيدة توحيدية صارمة أصبحت الأيديولوجية الرسمية للدولة الموحدية لأكثر من قرن. أثرت عقيدة التوحيد عند الموحدين على الفكر الديني في شمال أفريقيا، ودفعت إلى نقاشات فلسفية وكلامية معمقة، وساهمت في ظهور فلاسفة كبار مثل ابن رشد الذي عاش في ظل الدولة الموحدية.

- الإرث السياسي: وضع ابن تومرت حجر الأساس لدولة مركزية قوية، تعتمد على فكرة “العصمة” والقيادة الدينية المطلقة، وهو نموذج حكم استمر مع خلفائه. لقد أثبت أن القوة القبلية يمكن توحيدها تحت راية أيديولوجية قوية لتشكيل إمبراطورية.

- التمهيد لعبد المؤمن بن علي: ربما كان أعظم إرث تركه هو اختياره لعبد المؤمن بن علي كخليفة له. لقد رأى في تلميذه النجيب القدرة العسكرية والسياسية على إكمال المشروع. لولا التأسيس الفكري والتنظيمي الذي قام به ابن تومرت، لما تمكن عبد المؤمن من تحقيق الانتصارات الساحقة التي أدت إلى سقوط دولة المرابطين وتوسيع حدود الإمبراطورية من ليبيا شرقًا إلى الأندلس شمالًا.

باختصار، كان ابن تومرت هو “المهندس” الذي صمم المشروع، بينما كان عبد المؤمن هو “المنفذ” الذي بنى الصرح.

المراجع والمصادر الخارجية

للمزيد من القراءة والتعمق في تاريخ الموحدين، يمكنك الاطلاع على المصادر التالية:

- تاريخ ابن خلدون: اطلع على رواية ابن خلدون لنشأة الموحدين.

- أخبار المهدي بن تومرت (للبيذق): اقرأ شهادة معاصر لبداية دولة الموحدين.

- نظم الجمان (لابن القطان): مصدر تاريخي آخر حول فترة الموحدين.

- كتاب “The Almoravid and Almohad Empires”: مرجع أكاديمي باللغة الإنجليزية للمقارنة بين الدولتين.

- كتاب “Governing the Empire”: دراسة حول النظام الإداري لدولة الموحدين.